セミナー・講習会 広報 研究関連 に関するニュース

許斐健二副センター長、松木絵里専任講師、中山清特任講師が、3月4日(火)~5日(水)のAMED主催「革新的医療技術創出拠点 令和6年度成果報告会」2日目に登壇しました

2015年に国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)が設立されて10年目となる今年度の成果報告会のテーマは、「医療イノベーション推進の"有効成分"とは? ~挑戦を続けるARO」です。研究成果をシーズとして育成し、臨床試験に持ち込むための革新的医療技術創出拠点の改革や、複数機関が協力して大きな成果を生み出すことの重要性、またスタートアップによるエコシステムの導入など、これからの課題について2日間にわたり貴重な発表や活発な議論が繰り広げられました。

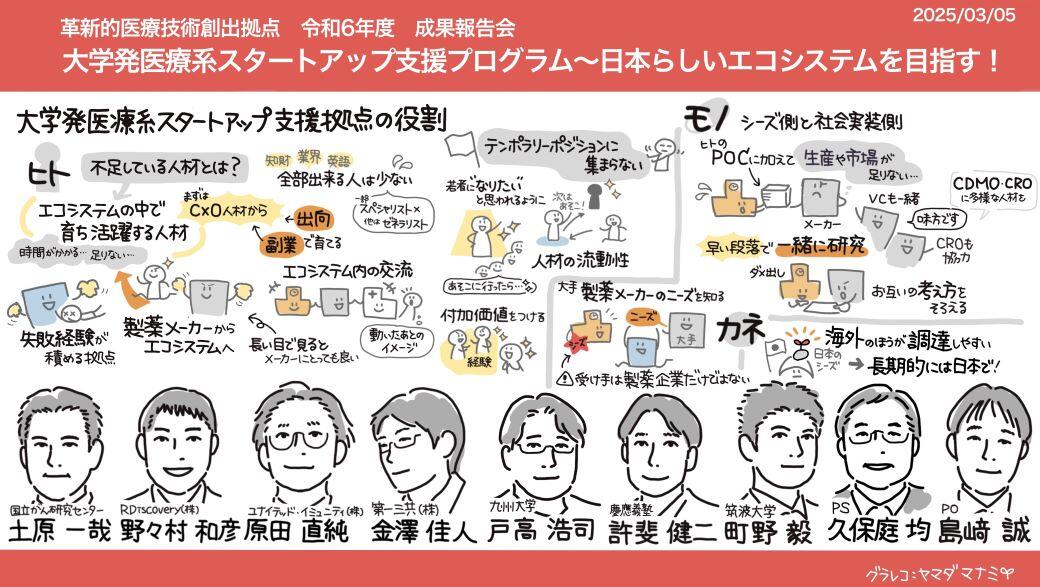

大学発医療系スタートアップ支援プログラム~日本らしいエコシステムを目指す!

慶應義塾スタートアップ推進拠点(Keio Biomedical Accelerator)構築による革新的医療シーズの早期社会実装と、大学発スタートアップ・エコシステムの創成

許斐健二 臨床研究推進センター 副センター長/教授

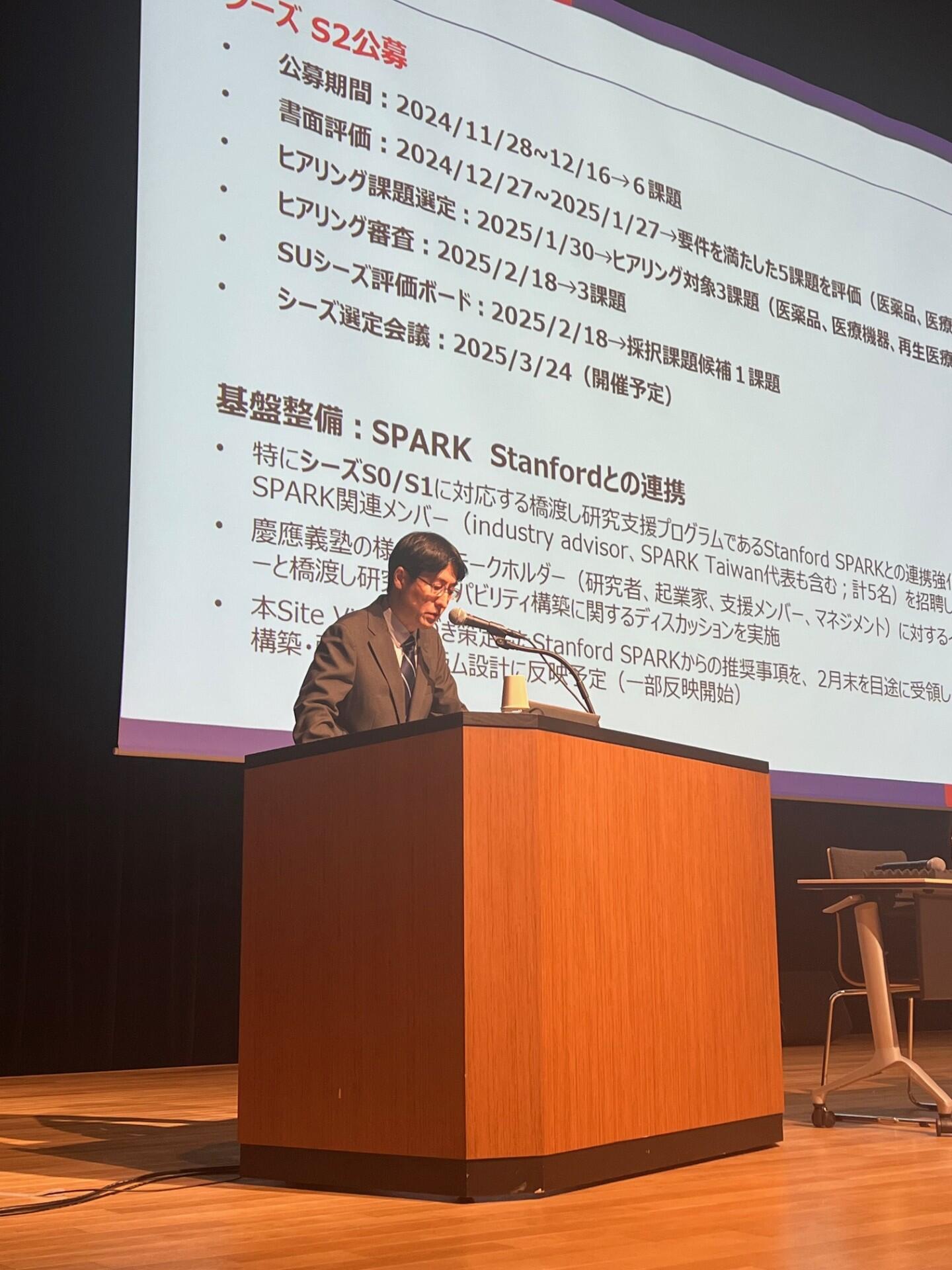

2024年10月に、AMED橋渡し研究プログラム(大学発医療系スタートアップ支援プログラム)事業がスタートし、日本独自の創薬エコシステムの構築や国際展開の期待をテーマにした講演に、許斐副センター長が登壇しました。AMED橋渡し研究プログラム(大学発医療系スタートアップ支援プログラム)事業について、慶應義塾大学病院では橋渡し研究支援拠点である臨床研究推進センターと産学連携部門であるイノベーション推進本部、そして医療イノベーションを担う医学部の共同により医療系スタートアップ支援拠点を構築し、プロジェクトマネージャーとスタートアップ推進担当を中心とした伴走支援体制を築いていくこと、さらに首都圏ARコンソーシアム(MARC)のネットワークを活用し、機関内外から多くのシーズ支援をしてきた実績など、慶應の特色について紹介しました。

また、人材・シーズ育成として、大学病院内のインキュベーション施設CRIK信濃町の活用や、慶應イノベーション・イニシアティブ(Kii)を含む早期段階医療系シーズに注力するVCとの協力体制、さらにはトリプルブリッジアクセラレーションプログラム「TBAP」の活用や、米国スタンフォード大学SPARKとの連携がスタートしていることなど、慶應義塾大学の強みを広く紹介し、最後に現在の募集状況と、初回のシーズS2公募実施後にまとめた事業推進に向けた今後の課題について示しました。

パネルディスカッションには、医療系スタートアップ支援拠点から筑波大学つくば臨床医学研究開発機構 町野毅橋渡し研究推進センター長、国立がん研究センター土原一哉 橋渡し研究推進センター長、九州大学病院 生命科学革新実現化拠点/ARO次世代医療センター 戸高浩司 拠点統括/センター長、また、第一三共株式会社 研究開発本部研究イノベーション企画部オープンイノベーショングループ主幹の金澤佳人氏、ユナイテッド・イミュニティ株式会社 代表取締役会長・創業者の原田直純氏、ベンチャーキャピタルからRDiscovery株式会社 プリンシパルの野々村和彦氏、計7名が登壇しました。 「日本に創薬エコシステムを形成するために、大学発医療系スタートアップ支援拠点はどのような役割を果たすべきか?」をテーマに、アカデミアの役割ついて、「ヒト」「モノ」「カネ」「グローバル化」の視点で議論が展開されました。

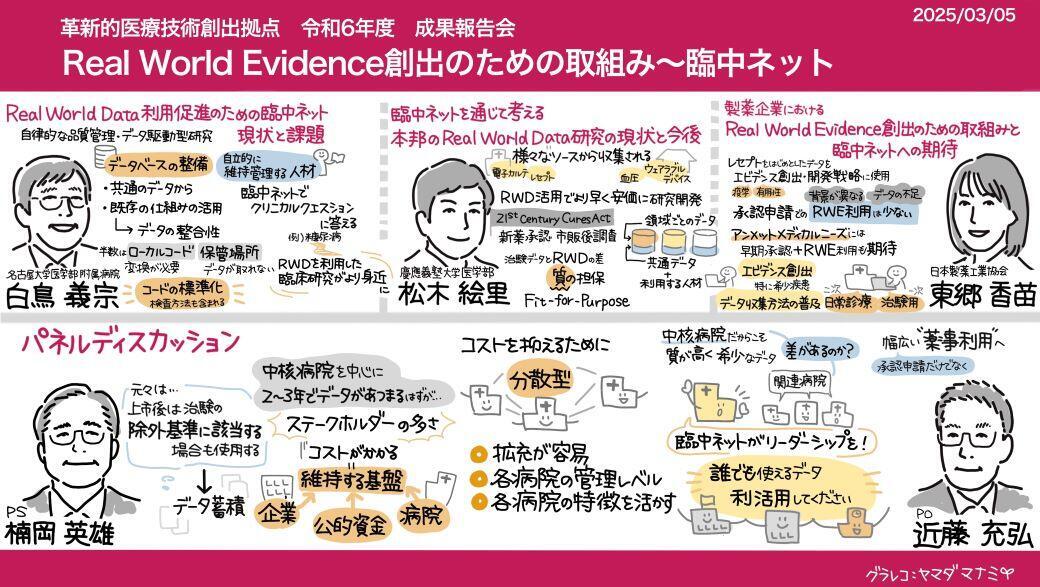

Real World Evidence創出のための取組み~臨中ネット

臨中ネットを通じて考える本邦のReal World Data 研究の現状と今後

松木絵里 大学医学部 血液内科/臨床研究推進センター 専任講師

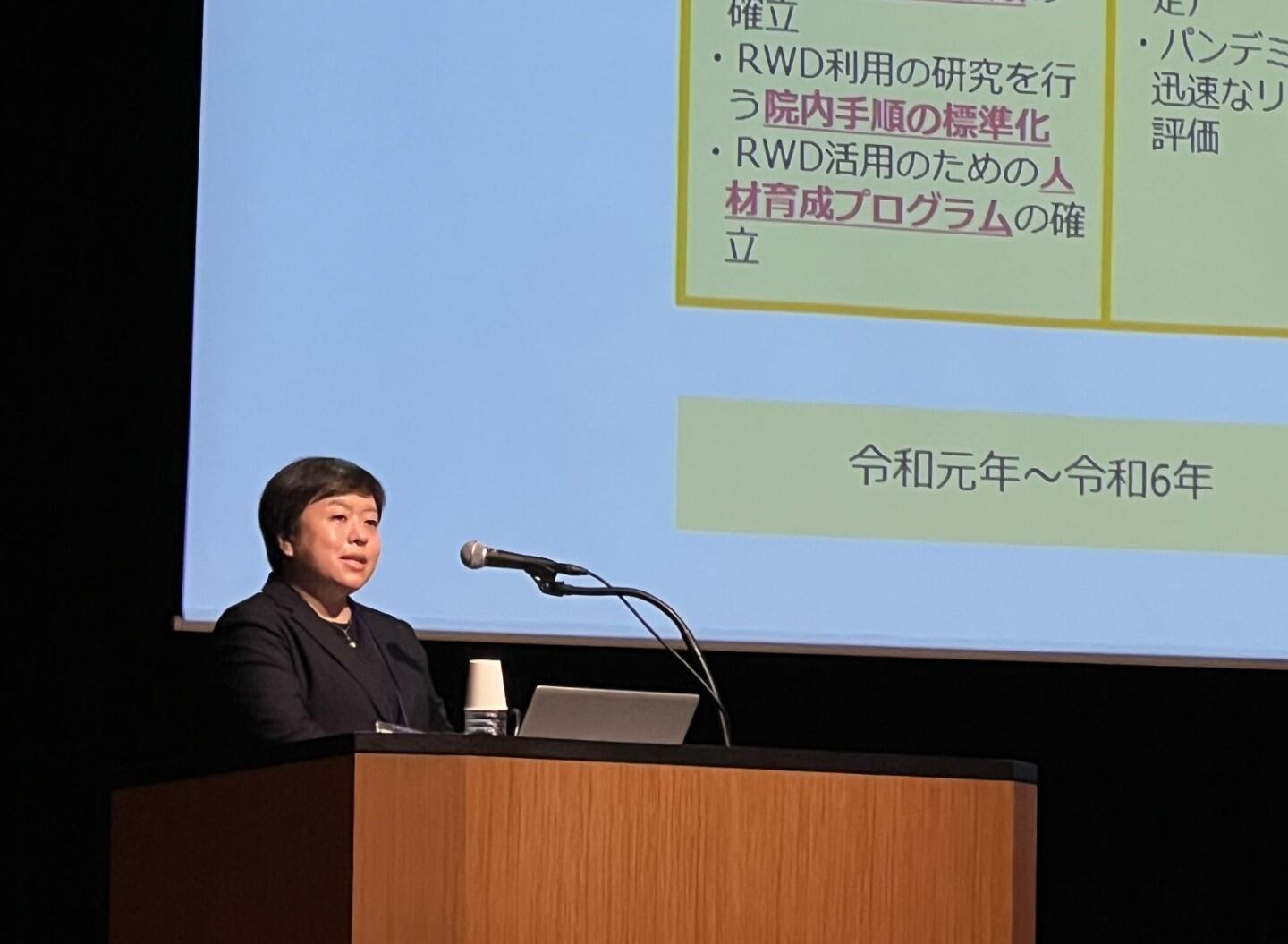

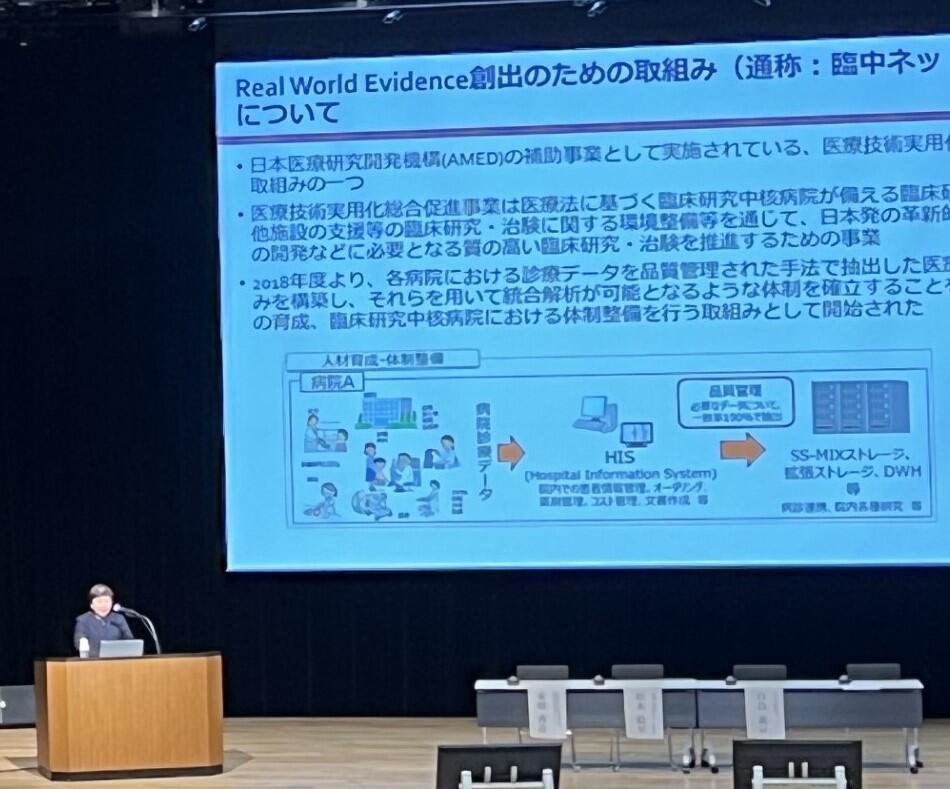

医療機関で日々蓄積される診療や健診のデータ「Real World Data(RWD)」を分析し、臨床研究や政策に生かす「Real World Evidence」の構築を、全国15の臨床研究中核病院で取り組む「臨中ネット」の現状と展望を紹介する講演に、2018年の立ち上げから携わってきた松木絵里専任講師が登壇しました。

講演では、電子カルテベンダーや採用薬・検査薬、電子カルテの運用方法が施設ごとに異なるなか、適切に、効率的に、質を担保した信頼性の高いRWD収集方法を確立すること、また臨床研究中核病院間でデータを同様に解釈し、統合解析できるような基盤を作ることを目指してきたこと、さらに、その取組みを実装する知識と技術を有する人材の必要性などが課題となり、これらの解決策として6つのサブワーキンググループ(SWG)を設け、システム構築や実装方法、研究実施方法を確立してきたことなど、臨中ネットのこれまでのプロセスや成果を紹介しました。

さらに、本邦における今後の展望として、1)RWDが医薬品開発における莫大なコストと時間の削減に寄与する可能性や、2)「全国医療情報プラットフォーム」において研究にも使用可能なデータの収集方法が国で議論されるなか、RWDの課題でもある標準化が一段促進されることへの期待、その一方で3)臨床研究中核病院の専門性が高い情報を質を担保して集めることで、臨床研究中核病院の強みをさらに発揮できること、4)臨中ネットをはじめとした個々のデータが連結されることで、今後はより広く解析されていくこと、5)規制当局や製薬企業を巻き込んで規制緩和が進んでいくことにより、研究への利用が促進されることへの期待などを提言しました。品質については、利用目的にかなったデータ「Fit-for-Purpose」かどうかを考え、データベースを選定することの重要性を示し、参加者の注目を集めました。

パネルディスカッションには、医療技術実用化総合促進事業・研究開発促進ネットワーク事業 プログラムスーパーバイザー楠岡英雄 国立病院機構名誉理事長、名古屋大学医学部附属病院教授・メディカルITセンター白鳥義宗センター長、日本製薬工業協会 医薬品評価委員会 臨床評価部会推進委員・医療情報DB活用促進タスクフォース 東郷香苗氏と登壇し、臨中ネットが今注目される理由や、今後は薬事利用や市中病院などへの横展開が期待されることなど、活発な議論が交わされました。

橋渡し研究支援機関が導くシーズ支援の"有効成分"とは?~開発シーズの成果報告

次世代型新規核酸医薬技術の開発とTR支援

中山清 臨床研究推進センター 特任講師

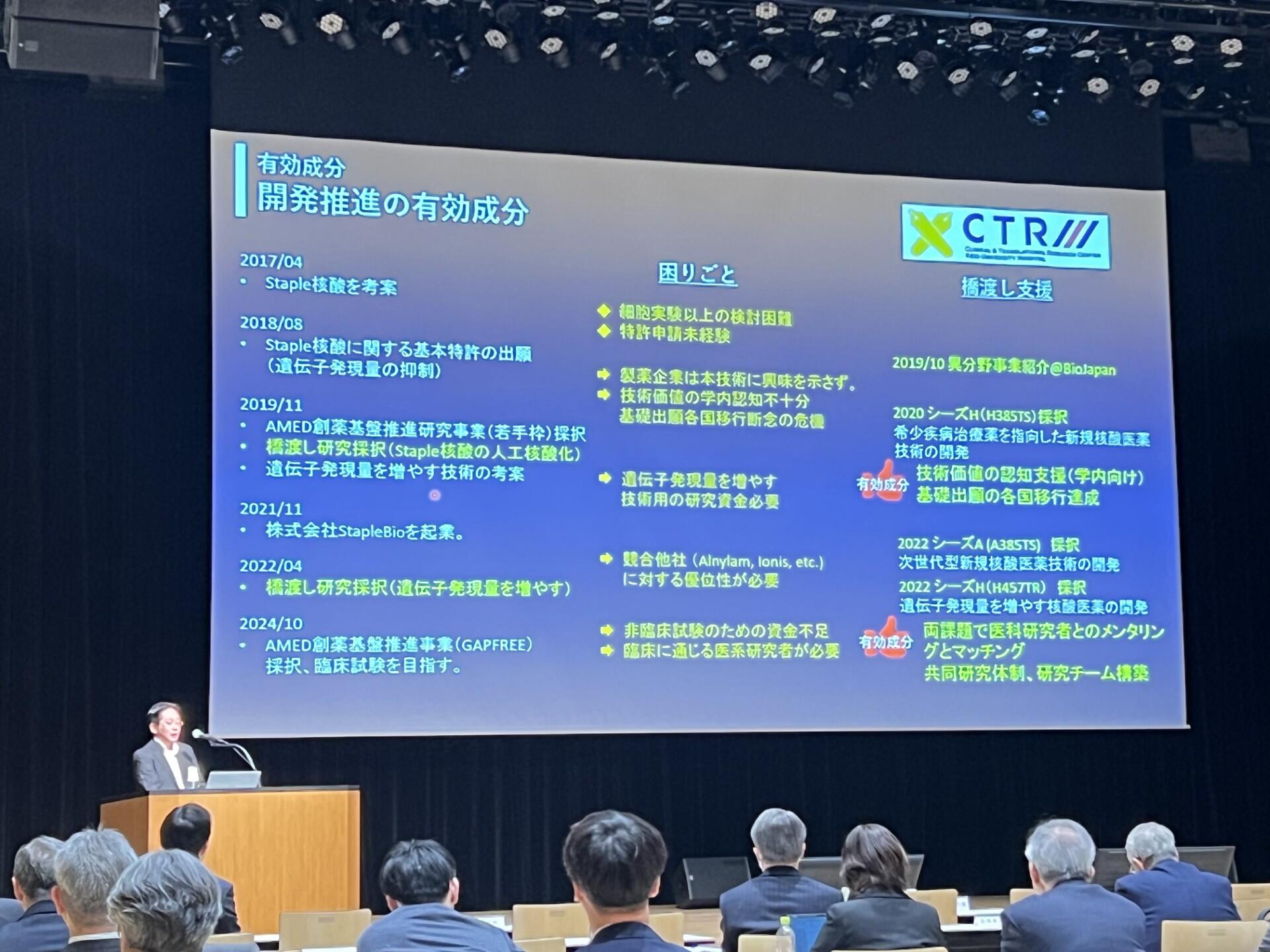

シーズの実用化促進に向け、各拠点が支援する研究開発課題の進捗と、その効果的な支援の取組みを報告するプログラムに、臨床研究推進センターでこれまで多くの研究者を支援してきた中山特任講師が、熊本大学 大学院先端科学研究部 勝田陽介准教授と登壇しました。

勝田准教授は、標的遺伝子のグアニン繰り返し配列の近傍に結合し、グアニン配列を近接させることで人工的にG-quadruplex(G4構造)形成を誘導し、これにより、タンパク質の発現量を増加または抑制する新規技術(Staple核酸)を開発し、2021年に熊本大学発ベンチャー株式会社StapleBioを起業して、現在VCからの投資を受けながら複数の有望なパイプラインの研究開発に取り組んでいます。 今回のテーマでもあるシーズ支援の"有効成分"として、中山特任講師は「知財化支援」と「異分野研究者(医歯薬系以外)の医系研究者とのマッチング」を挙げ、勝田准教授の技術が創薬のゲームチェンジャーになりうる価値を持つことを関係者に咀嚼して伝え、基礎特許の権利化を継続させることに貢献できたこと、また、医系研究者とのマッチングにより研究チームの構築、共同研究への発展に寄与できたことを発表しました。講壇では、遠距離の支援者とオンラインや訪問により面談を重ね、実直な支援を続けたことが成果へとつながったことも紹介されました。

ポスター発表

会場ホワイエでは各革新的医療技術創出拠点の活動内容や成果を示すポスターが掲示され、慶應義塾/慶應義塾大学病院のブースでは、原田英治教授が訪問者へ取組みを紹介しました。

■「革新的医療技術創出拠点プロジェクト 令和六年度成果報告会 慶應義塾大学におけるシーズ開発・実用化ならびに医療イノベーション推進に向けた取り組み」の詳細はこちらからご覧いただけます。